Hace pocas semanas, como respuesta a la llegada de Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red, 2020), se popularizó un meme en el que x personaje expresaba que quería: «Juegos más cortos, con peores gráficos, y hechos por gente a la que se le pague más por trabajar menos«. La considero una reacción social lógica; si la leyenda negra de las superproducciones se venía gestando desde hace varios AAA (cuyos análisis y notas de prensa bordeaban preventivamente las cuestiones del ambiente laboral bajo el que habían sido realizados, la representación de ciertos colectivos minoritarios y la asignificancia de su voluptuosidad desmedida) la obra de CD Projekt ha venido a madurarla y confirmarla, con páginas como Polygon criticando su poca chispa narrativa y la transfobia inherente en algunos de sus sistemas, hasta la mismísima IGN dándole un 4 de nota debido a sus problemas de rendimiento en PS4 y Xbox One. Cyberpunk 2077 cristalizó, entre otras cosas, aquella noción en la que cada vez más gente empieza a creer, y que explica que, quizá, eso de andar haciendo juegos sucesivamente más grandes y gráficamente realistas por el puro poder hacer no es la senda para avanzar y hacer de este medio algo más rico y denso. Crunch, bugs, transfobia, síndrome de estocolmo en usuarias que defendían a capa y espada a una empresa multimillonaria, redactoras escribiéndole artículos a CD Projekt Red, calificándola como «la empresa del pueblo«, entre otras aberraciones periodísticas dignas de antología postapocalíptica. Sludge Life (Terri Vellmann, 2020) parece un juego hecho con lo que sobró de un montón de esas obras, una argamasa de ruinas que, en consonancia perfecta, significan más que sus contrapartes perfectas y comerciales. Hay mucho de ese orden venido abajo. Saltar entre sus andamios, callejones y parapetos es pasear entre las migajas de un relato que fue contado hasta quedar expuesto como una ficción perfectamente vacía. Pintar los signos del orden con nuestro nombre y color es reescribirlo. Reordenarlo.

En paralelo a esos desarrollos gigantescos, lujosos y vulgarmente volumétricos, una subrama echaba, al fondo de los mercados y las culturas, su raíz. Quizá, cuando Gone Home (Fullbright, 2013) salió a la venta, en el ya lejano 2013, su presencia no sería más que una pausa, un paréntesis de rareza y alternatividad entre tanta secuela, precuela, remake y reboot. Afortunadamente, lo suyo fue una chispa que, a día de hoy, sigue incendiando al videojuego. Una especie de lado b de lo videolúdico, que comienza a abrirse paso hacia el centro de la discusión. Juegos contra la idea del videojuego, juegos contra la idea del jugar, o contra el mundo que posibilita a las obras mastodónticas, diseñadas bajo procesos de explotación y miseria laboral, que reflejan los valores del capital a modo de condicionamiento.

Este año hubieron dos obras que, a mi parecer, ya pertenecen a una clase de juegos que asumen la consciencia de clase para trabajar discursivamente sobre ella, y que apuntan a la generación z, a nuestro futuro robado y revendido a precios insultantes. Videojuegos del ahora y del aquí. Uno nos invita a contemplar y sobrevivir el fin del mundo, a fotografiar y darle sentido a sus partículas de tiempo, silueteando la sombra de unas niñas sin rumbo. Umurangi Generation (Origame Digital, 2020) se describe a sí mismo como un First Person Photographer game, una subversión de los juegos de disparos en la que los gatillos son obturadores, y la mirilla le abre paso a la lente. El segundo juego, el que nos ha reunido aquí, hace algo parecido, convirtiendo la insinuación revolucionaria en propuesta, relegando a la cámara a un segundo plano en pos de una lata de espray, y llevando la lucha hacia el espacio público, hacia la inmovilidad y la inactividad resignificadas. A una holgazanería jugable tremendamente productiva.

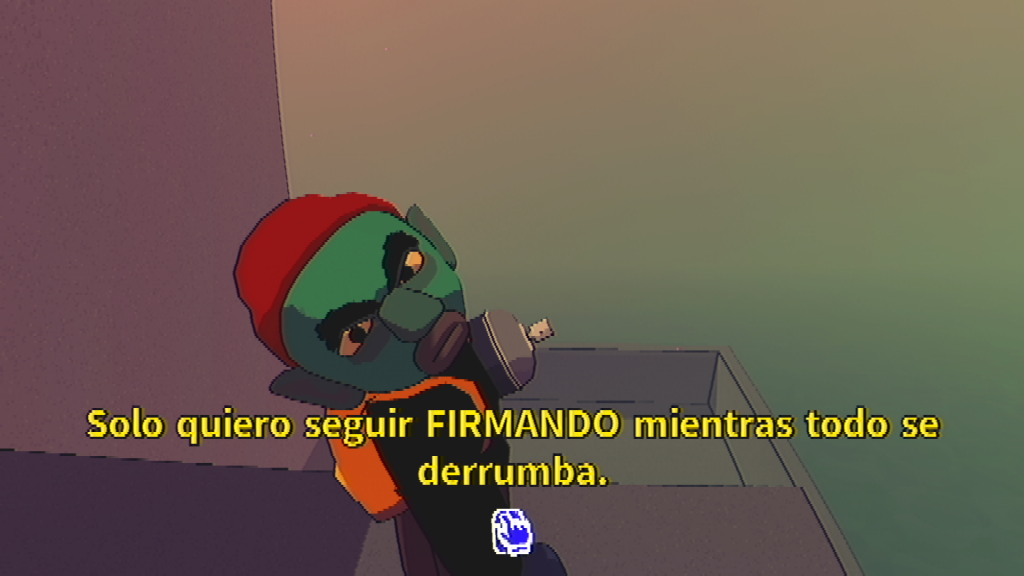

Desorienta bastante el primer contacto con el mundo de Sludge Life. La ciudad parece borracha, aturdida por el congestionamiento de los trabajos y el estancamiento de los días en un sólo gran hoy, fluyendo de unas dimensiones a otras a cada nuevo salto y a cada nuevo distrito. Las habitantes, con las agendas despejadas y las manos libres de actividad, se enfrentan al ocio como totalidad, como garantía inevitable. Unas usan las manos para alzarlas contra la compañía que es responsable de la enfermedad de la ciudad, otras cosechan zoom en sus apartamentos, una droga del escape, para «salir de entre todas estas tuberías«. Otras fuman, se niegan a trabajar, bailan un break dance infinito. Ese meme que mencionaba al principio, de asumir lo underground como forma de diseñar, se vuelve jugable: Sludge Life es un juego que dura menos y que tiene peores gráficos, pero también las vidas de sus habitantes son más cortas y más miserables, hundidas como están en el lodo y la precariedad. Los edificios y las presencias se abren paso a través del fango, encajándose como pueden en la maraña industrializante y gentrificada de paisajes que configuran a la ciudad. En ese contexto, la colectividad de las existencias individuales se alza como forma de protesta. Cada microespacio, programado para ser sufrido por las pnj’s, se siente, al mismo tiempo, privado y socializado. Pasamos frente a la plaza central y observamos a un hombre que anuncia la desaparición de sus serpientes para, más tarde, encontrarnos a una en los baños de los departamentos, ser mordidos y despertar en la camilla del hospital. Una vendedora de hot dogs nos habla del gato con dos ojetes que se viralizó en internet, y ratos después, nos encontramos cara a cara con él. Puede sentirse cómo, lenta pero seguramente, la comunidad esquirlada por el trabajo y los horarios alienantes se recompone, vuelve a tejerse para devolvernos aquello que no sabíamos que perdimos. La burocracia congestionada, las labores paralizadas y los espacios policiados son una excusa para volver a reunirnos, para pasear por los pliegues y los estratos más bajos de la urbanidad y dejar nuestra firma impresa, combinando graffitis con otras artistas, redactando una forma totalmente nueva de ciudad. Firmar la calle es recuperarla.

Una vez avanzada la conquista de las paredes, hay un momento para escalar hasta la grúa más alta, encender un cigarro y pensar en cómo jugar a vandalizar puede ayudarnos a resignificar nuestras nociones sobre el crimen, sobre la política y el trabajo. Porque antes de que llegásemos y coloreásemos el paisaje con nuestro nombre, los muros ya estaban tomados por el monopolio de la compañía antagonista. Por todos los rincones con pósters, anuncios y espectaculares que invadían la visualidad de las habitantes, se hilvanaba una noción de que eso, a pesar de que era lo mismo que el graffiti, no era un crimen porque lo estaba cometiendo una empresa. Estaban pagado por vandalizar, y por ende estaba bien. Cuestionar a través de las mecánicas la hegemonía de esta privatización del horizonte, del sentido jurídico de la vida privada y del poder, es replantear los contextos bajo los cuales una actividad es un delito, algo mal visto, algo de vagos. En México, cada vez que una colectiva de feministas pinta cualquier espacio de la vía pública, no tardan en manifestarse las defensoras de la dignidad nacional y los monumentos históricos, escandalizadas no por las razones que llevan a esas mujeres a tener que pintar para hacerse escuchar, sino por verlas en el centro del discurso mediático y urbanístico. Curiosamente, ninguna de estas defensoras se manifiesta cuando, en los barrios más pobres, los partidos políticos impregnan cada callejón con sus colores y sus emblemas, o cuando las empresas siembran carteles con sus anuncios y promociones de productos que a nadie le interesan una mierda. Por el contrario, la que hace graffiti para dejar su nombre, para hablar en pos de una minoría o para expresar cualquier sentimiento humano es una vándala, una mugrosa y una inútil social. Lo que ellas no miran, acostumbradas a estar en lo alto de las jerarquías, es que el graffiti es la manifestación de aquellas presencias que salen sobrando, a las que nadie escucha y a las que se orilla al borde de las sociedades. Al principio del juego, unas gemelas graffiteras nos preguntan si nuestra firma es Ghost porque nadie puede vernos, o porque nadie cree en nosotras. Tiene sentido. Cada olvidada y arrojada al fondo de la cadena social pinta y rayonea para recodarse y para recordarnos que están ahí, que sienten y que importan. La tristeza de nuestras manos, como lo diría Moska, va entendiéndose con las paredes, absorbiendo el lenguaje de la ciudad, diciéndole que aquí seguimos, que nadie nos calla, aunque no tengamos voz.

Y estas mecánicas de vandalizar, de fumar, fotografiar y de interactuar con las otras, son una forma de resistir (también) ante un medio que se ha apropiado de ellas para quitarles su significado. Ya se ha hablado de cómo el graffiti es, a menudo, un mero coleccionable, una actividad para rellenar los mapas del videojuego, y luego hay casos más severos en los que se da pie a disonancias ludonarrativas, como el de Spiderman: Miles Morales, en donde puedes pintar los muros con el acrónimo BLM (Black Lives Matters), pero al acabar vas y ayudas a un policía a perseguir a los malos. Se reducía una actividad de tremenda carga social y cultural a un añadido asignificante, y en obras como GTA: San Andreas, el graffiti se enmarcaba desde el sentido capitalista de la competencia, de ganar territorio e ir devorando el de las demás. En Sludge Life ninguna voz acalla la otra, todas son igual de importantes, y por eso muchas de las pinturas son colaboraciones, conjunciones de estilos, firmas y existencias que nos reafirman como algo heterogéneo, una textura de convivencia racial entre moscas, pájaros y humanas. Una manera de mantenernos juntas, de defendernos y expresar nuestras cualidades contra las de arriba, a las acomodadas que viven por encima de las tuberías, arrojándonos su basura y culpándonos de haber nacido abajo.

Afortunadamente, y una vez más, la escena independiente acude al rescate. El año pasado, por poner un ejemplo, Disco Elysium (ZA/UM) nos dejaba pintar una pared con un mensaje elegido por nosotras, de potente carga sentimental, y con ello nos sugería la expresividad oculta en esta forma de dialéctica urbanizada, una reivindicación pública de lo privado, una politización de la identidad. Nunca olvidaré lo bonito que se sintió haber dejado esa evidencia de que, a pesar del alcoholismo, la amnesia y la crisis existencial, estuve aquí, fui alguien, presencié el mundo: «ALGO HERMOSO VA A SUCEDER«, puede leerse en un callejón olvidado de Revachol. En Sludge Life no podemos elegir el mensaje, aunque pienso que se debe más a una cuestión de respeto por los personajes que pueblan su ficción, a entender que a veces no hace falta ser las protagonistas de las historias. La otredad es política desde su misma existencia como concepto, por las barreras que trazamos entre nosotras y ellas, e ir buscando limar esas barreras, no para homogeneizar y diluir, sino para interactuar y respetar, es político al doble.

Como comunicador, siento cada vez más necesario traer a esta clase de juegos al epicentro de la cultura videolúdica. Y aunque se empiece tomando fotografías o dejando huella en los monumentos, no me cabe ninguna duda de que es el camino, de que estamos hallando el sendero, que estamos yendo hacia alguna parte. En un laberinto de tuberías neoliberales, cuajado de explotación y repetición enfermiza, seguir el hilo de lo underground, de lo independiente, es la única manera de salir. Y de hacer el hilo crecer. La lata de espray nos da la vida, y la lente nos inmortaliza, ¿Cuál será el siguiente paso?

Un día comencé a escribir sobre lo que los videojuegos me hacen sentir. Parecía tener sentido. No he dejado de hacerlo; no lo dejaré de hacer.

Escribo para Isla de Monos.

Estudio Lengua y Literatura de Hispanoamérica.

En general, soy una persona.