Siempre he visto al sueño como un lugar al que se entra desde muchísimas puertas. O como una sola puerta que nunca lleva al mismo lugar. Cuando entras en el sueño, no sabes exactamente lo que es, y diría que tampoco sabes lo que eres. Tu identidad se suspende, no tiene cobertura en la oniria. Entrar por sus mil y una puertas es asumir que no podrás llevarte contigo, que tienes que quedarte afuera, mientras observas a eso que eres y que no sabes qué es ingresando. Se siente como en un videojuego, me sucede a menudo. Mi mente como cosa real por dentro, un ancla que me convierte en la estatua de alguien que existió hace un par de horas; el cuerpo inmaterializado, buscándole fronteras a lo real, desatando los nudos rígidos de la lógica. Mi mente de jugadora aquí afuera, en este lado de la pantalla, pensando desde acá; mi cuerpo dentro del mundo, al otro lado de la pantalla, siendo allá. ¿O es al revés? No sé. Lo que intento decir es que creo que jugar es soñar, ambas actividades se parecen mucho, ambas me producen un cosquilleo en el cerebro. Superliminal es una consonancia de esos cosquilleos, un orgasmo lúdico-metafísico.

No hay nadie jugando a Superliminal. Las jugadoras somos, si es que alcanzamos a serlo, una ausencia, un vacío que se continúa con el espacio. Somos escenografía que se despedaza. Cruzamos los laberintos de una enredadera neural, un manojo de pasillos que se aglutinan en nuestro inconsciente. Y vemos espejos cuyo reflejo se ha ido, nos proyectamos en luces que no saben lo que significa sombra. No tenemos cuerpo, no tenemos voz, ni siquiera un eco que rebotar en ninguna de sus paredes falsas. Nada nos confirma como personas, hay una falta de avatariedad, una disonancia en la que nuestro único nexo con el mundo del juego, con el sueño que nos propone, es un punto fijo, una mira en el centro de todo. Y esto es importante, porque sin él, sin esa referencia que actúa como un hipotálamo, caminaríamos perdidas, mareadas, hipnotizadas ante el espectáculo de la realidad desgarrándose.

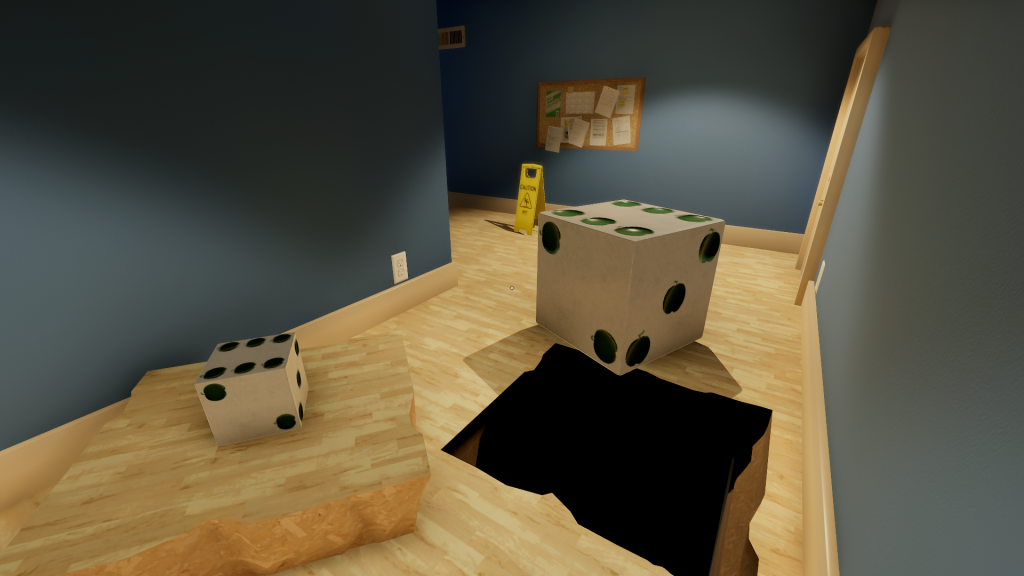

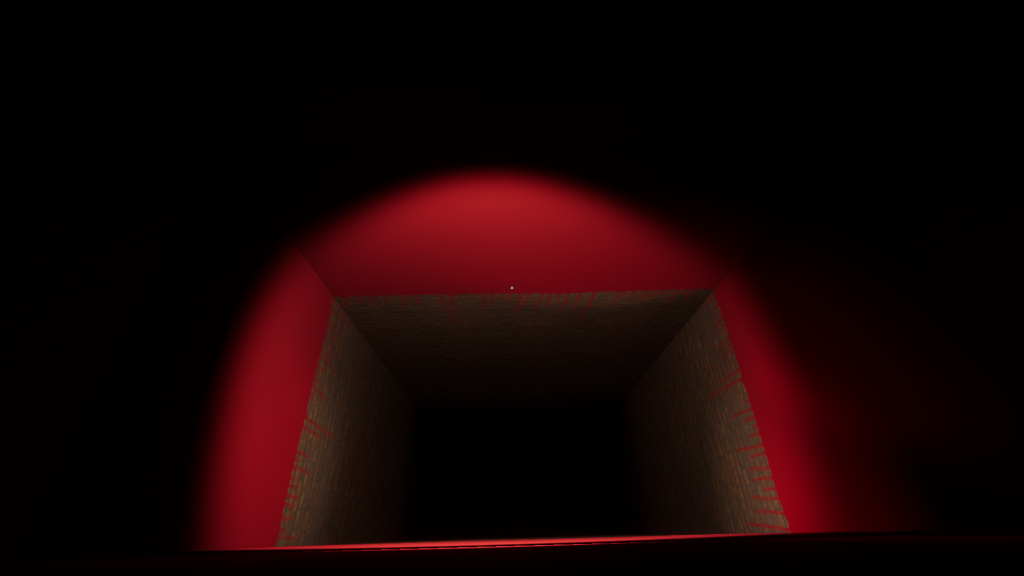

Ese punto es, por definición, un símbolo sin dimensiones: no tiene anchura, altura ni longitud. No es nada, y por eso es perfecto, es brillante como maniobra mecánica, porque como no es nada, me puedo identificar con él. Sus carencias de dimensión nos relacionan con el espacio de una forma inimaginable para alguien con un aburrido cuerpo material, a la vez que nos sumergen en una laguna de oscuridad acolchada, una desorientación solitaria. La desorientación en Superliminal es la norma, pero eso no significa que sea siempre igual, porque lo espantoso de la desorientación es que puede tomar muchísimas formas, puede agujerarnos la noción de pertenencia a un espacio concreto, de estar siendo en una parte del mundo. Y lo hace. Muchas veces. Desde todos los ángulos posibles. Y en cada plataforma, cada pasillo y cada gran sala cargada de desasosiego, la única certeza que nos ofrece el juego es ese punto, como un fragmento de realidad que se resiste a la irrealidad de todo lo que nos está pasando. Creo que es gracias a eso que no dejé el juego sin completar. Sólo debido a él podemos observar el derrumbe no de una cuarta pared, sino de todas las paredes, también del techo, y del piso. Literalmente. Que el juego siga funcionando a pesar de esa falta de paredes, demuestra que necesita muy poco para desmontar los artificios detrás de lo real. Necesita tan poco que ese centro clínico en el que despertamos cada vez más intranquilos parece haberse quedado a media construcción, sin acabar, sin haber llegado al presupuesto. Como si el artista hubiese muerto a la mitad de su obra, y la obra se cuartease, se viniera abajo, y ese fuera el único espectáculo. Su realidad es un simple espectáculo, una cosa de las cosas que sólo cobra sentido cuando la estamos mirando, cuando estamos ahí para presenciarla. Superliminal nos ubica en el momento después del show, en medio de un silencio horroroso que no parece llenarse nunca, y que ha dejado el teatro lleno de vasos, de sillas desorganizadas y de objetos fuera de su sitio. Caminamos los restos de la realidad, paseamos el instante en que esta se agota, exhausta de ser ella misma, y empieza a caerse a pedazos. Cuando se le abren fisuras a su superficie, y el horror de la jugadora al mirar desde la rendija es tal que esta no grita sólo porque no tiene boca. Pero el grito ocurre, el vacío lo da por nosotros.

Existen tres silencios pequeños que alimentan el grito de Superliminal. El primero es uno dado hace muchísimos años, por una Valve que se tomó aquello del teletransporte demasiado en serio. Portal se conjuga con Superliminal desde muchas de sus pequeñas referencias: el elevador al final de cada nivel, las puertas que sirven como defensa frente a objetos ajenos a la sala, la deconstrucción de las leyes de la física y esa voz que resuena desde un más allá indefinido, una reminiscencia de Glados, que combina el humor autoreferencial con la capa metatextual de Superliminal, entrando y saliendo de sus estratos narrativos. De portal toma la reinterpretación de sus propias mecánicas, la constante reinvención de unas normas que, por pura costumbre, asumimos como inquebrantables. Cada nivel de Superliminal abre una forma nueva de jugar con la perspectiva, con el espacio, con nosotros en relación a él, y su imaginación es tremenda, diría que pocas veces vista. Uno se deja sorprender por un truco, experimenta con él, le da vueltas y lo explora, y luego el juego lo cambia, el contexto bajo el cual la mecánica funcionaba como funcionaba sencillamente desaparece, y se desplaza entre una sensación y otra, entre una temática y otra de manera magistral. Cosas como la música, que es diegética y que es usada como recurso estilístico y atmosférico; la transición entre los niveles, con esa habitación que siempre es la misma pero que siempre cambia, y que utiliza la repetición para agrietar nuestro sentido de tranquilidad; las pantallas de carga, que adaptan su morfología para reflejar el carácter imposible de cada sueño…todo en Superliminal comunica personalidad, una actitud de rebeldía frente a lo que es cierto.

El segundo es un silencio paisajístico, contemplativo, importado de las estructuras de Monument Valley. De él, Superliminal extrae la superposición de perspectivas, la transdimensionalidad de los objetos, el aire de surrealidad, de irrealidad ocurriendo contra las reglas del todo. Es este silencio, también, el que comienza a perfilar el rol protagónico de la arquitectura en la experiencia, una invitación a soñar con otra clase de lugares, que sólo pueden existir mientras los jugamos, o mientras estamos dormidos, y el mundo de los sueños nos abre de par en par sus millones de entradas. Espacios de videojuegos, espacios hechos de sueño. Volveremos a esto más adelante.

El tercer silencio es, quizá, el más profundo, el más silencioso, el que más se parece a su vacío. El tercer silencio pilar de Superliminal es The Stanley Parable. Podría hacerse un artículo entero con todos los paralelismos y dialécticas que existen entre estas dos obras, pero para este, me quedaré dos: la ausencia de un sentido del yo y la complicidad de un narrador que sabe que estamos jugando a una obra de ficción.

En The Stanley Parable también controlamos a nadie. Porque un nombre no basta para forjar a un individuo, y llamarte Stanley es una broma cínica por parte de Davey Wreden, en la que se burla de la otredad que adolece el videojuego como medio. Miles de videojuegos con miles de protagonistas, todos ellos vacíos de personalidad, planos, unidimensionales. Perfectamente intercambiables el uno por el otro, y el juego lo sabía, lo utilizaba para explicar el concepto de la libertad dirigida, de que no importa quiénes seamos dentro del juego, porque nuestra personalidad y la posibilidad de actuar en consecuencia de ella quedaba anulada frente al autor, frente a las directrices de lo que la obra necesitaba ser. El personaje se amoldaba a lo que el juego quería, y no a la inversa. Y eso era una revelación, una deconstrucción que resonó y que nos ha alcanzando. Prueba de ello es Superliminal, que no explica la libertad dirigida, sino que la asume, y trabaja por encima de ella para crear algo nuevo. Y (otra vez), prueba de ello, es la naturaleza discursiva de Superliminal. En él, el individuo no queda anulado frente a un autor, sino frente a sí mismo, es su propia mente la que lo diluye y lo reincorpora en las filas de un onirismo escalofriante, a diferencia de The Stanley Parable, en donde la ficción trabajaba al servicio del realismo más pesimista. Sin embargo, Superliminal no se escapa de un cierto nihilismo que, a mi parecer, se acentúa en el cuarto sueño, aunque no sea tanto un producto directo de su espíritu como un subproducto de su diversidad mecánica. Bajar el elevador, a diferencia de Portal, no es bajar en unas instalaciones corporativas, sino en nuestra propia cabeza. Hacer una arqueología del inconsciente. Descubrir que, igual que esos escenarios y esas paredes de yeso, no somos más que utilería, decoración para distraernos del vacío. En ese sentido, Superliminal es mucho más existencialista. El individuo es un personaje dibujado a prisa, a destiempo, una ausencia que nos defiende de los fondos negros, de los abismos que son nuestra única certeza. Es espantoso avanzar y destruir los escenarios del juego para encontrarnos con un pozo profundo en el corazón de las instalaciones, una noche que lo es todo. Y una persona cayendo hacia ella.

A pesar de lo que escribí arriba, sí que hay un elemento que indica la presencia de un alguien. Pero ese alguien no es alguien que esté dentro del juego, porque los dos narradores que existen en Superliminal nos hablan a nosotros, a las personas detrás de la pantalla. En una combinación entre Glados, de Portal, y El Narrador, de The Stanley Parable, el juego empieza a sembrar preguntas muy interesantes alrededor de la presencia de estos seres omniscientes. En la literatura, el narrador existe de una manera u otra, esté o no personificado en el esquema de la narrativa. En el cine, los autores puede suelen jugar más con esta figura, haciéndolos tomar parte de la acción o ubicándolos como testigos, y distribuyendo su agencia a lo largo de varios personajes (e incluso si no lo hacen, el narrador sigue siendo la cámara). El rol del narrador, sea diegético o extradiegético, no está tan explorado en el videojuego. Creo que por eso The Stanley Parable fue tan aclamado, porque no sólo recuperaba esa vieja técnica del baúl de las narrativas, sino que la barnizaba con autoconsciencia, con un conocimiento tan grande sobre los sucesos que no puede ignorar el hecho de que son ficticios, de que estamos jugando a algo. Si el videojuego construye su sentido a través de las mecánicas, el narrador puede estar ahí para expandir la significación o para contradecirla, para establecer una disonancia.

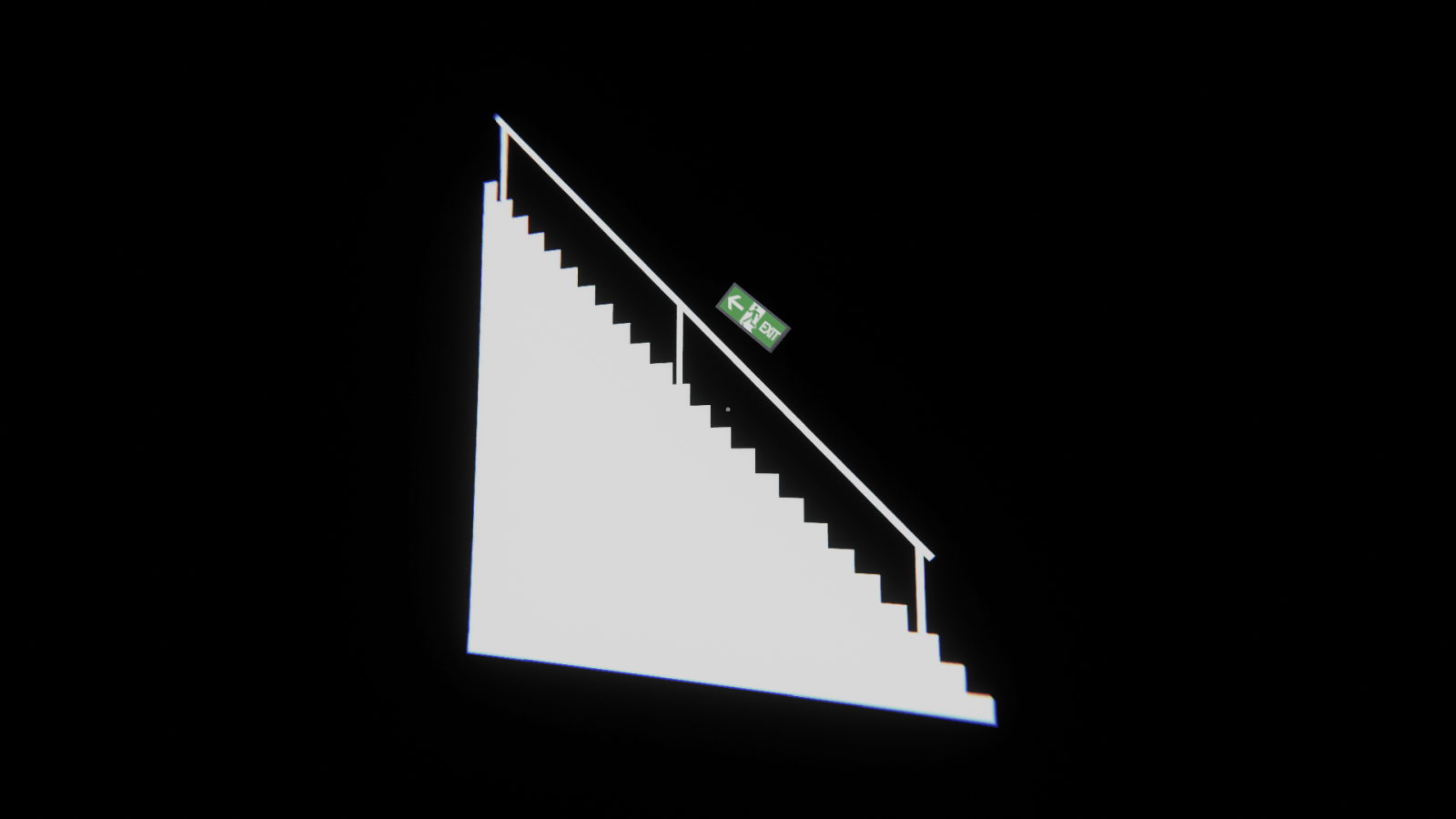

En el caso del Doctor Glenn Pearce, su presencia unifica la disonancia entre realidad y lucidez, entre juego y no-juego. Es la voz que conecta el mundo del juego con nuestro mundo. En algunos niveles, se presenta como un gran experto, un hombre seguro del proyecto en el que nos ha hecho partícipes y lleno de información sobre el tejido existencial de los sueños, pero mientras dice todo eso, las mecánicas lo contradicen, lo revelan como un farsante (la obra revelándose ante el autor [?]). Más adelante, la sintaxis de sus oraciones se desbarata, sus palabras pierden sentido, cambian de posición los verbos y los sujetos y entonces, a pesar de lo ridículo y absurdo, se siente más integrado en el escenario, en el juego como sueño (la obra apoderándose del autor [?]). Al final, aparece como una parodia de los coaches motivacionales, un chiste irónico sobre la industria del Mindfullnes, intentando ligar a Superliminal con un significado trascendente y simbólico salido de ninguna parte, casi como si no conociera nada sobre su propia obra. El juego es una exploración del sueño, de sus posibilidades. Es una invitación a desactivar el sensor de lo real, pero en ningún momento manipula su propia forma para hablarnos de motivación hipócrita y optimismo barato. Su intervención final parece aludir a aquello que mencionaba más arriba, como un artista que volviese después de haber abandonado su obra, e intentase, a toda prisa, imbuirla con significado, un autor que se dejó llevar por el flujo de consciencia y que sólo entonces, al ver lo que ha creado, se siente pequeño e insignificante, como si no él no hubiera tenido nada que ver. Su final parece, más bien, estar en la misma frecuencia que la de la escalera en The Truman Show, una escalera para subir hacia lo real, para salir por última vez del juego y entrar verdaderamente en la vida.

Sin embargo, hay una grieta que se abre entre ambas obras, y que acaba por dejar a sus semejanzas en segundo plano para establecer una sola gran diferencia. Jugar a The Stanley Parable es una experiencia deprimente, es ir detrás de las bambalinas del videojuego y descubrir que todo es un espectáculo bien barato, una colección de ilusiones para entretenernos mientras empieza y se acaba. Su pantalla de Loading es como si fuéramos a dormir tras tener un día de mierda y en nuestros sueños se estuviese fabricando otro día igual de mierda. Superliminal, por contraparte, es una fascinación, un retorno a la magia brutal del videojuego. Es una epifanía que arranca con ese primer objeto cayendo y que no para de crecer hasta que termina. Su pantalla de carga refleja eso, un jugueteo constante con la tipografía, un espectáculo que se reinventa a cada nuevo estrato de consciencia, y que actúa como premonición del sueño que se avecina. Esa grieta que es su maravilla y también su vacío, es lo que justifica a Superliminal como obra. La herida en su realidad es una invitación a navegarla.

Al final del día, como toda gran obra, Superliminal se explica desde su nombre. Es un umbral, una frontera entre realidades, una aduana entre existencias que se entremezclan, que se acarician y se repelen a partes iguales. La cotidianidad asfixiante, las cosas, los nombres, la sensación de existir, todo eso contra y con lo imposible. Las levitaciones de lo que es grávido, las dislocaciones de lo monolítico, las dislexias en que la retórica de lo posible nos cuenta un delicioso trabalenguas videolúdico. Jugar en sus límites, en su lugar liminal, es migrar entre planos, encajarnos en otra ontología. Invito a todo aquel al que le emocionen las alternativas existenciales a dormir en su sueño, porque aunque no lo parezca, su frontera no discrimina, su burocracia es amigable y su territorio fluctúa. Todos podemos jugar a que soñamos en Superliminal.

Porque no hay nadie jugando a Superliminal.

Un día comencé a escribir sobre lo que los videojuegos me hacen sentir. Parecía tener sentido. No he dejado de hacerlo; no lo dejaré de hacer.

Escribo para Isla de Monos.

Estudio Lengua y Literatura de Hispanoamérica.

En general, soy una persona.